【東日本大震災・医療支援】Dr.竜の医療支援記録⑧_2012.7.28~7.30_宮城県気仙沼市の本吉病院をサポート。存続の危機乗り越え、若手医師、県外の医師らが診療支援。

気仙沼市立本吉病院

常勤医師ら去り、存続の危機

若手医師のNPO組織「Japan Medical Spirits」が支援、再建

NPO法人医療・福祉ネットワーク千葉も協力

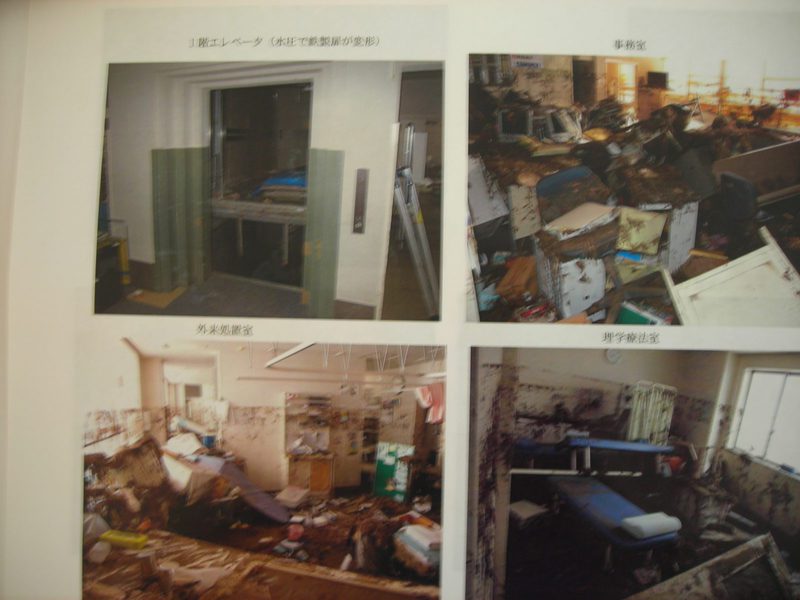

気仙沼市立本吉病院は海岸線から5km入ったところにある38床の2階建ての病院である。人口1万1千人の本吉地区を支えてきた唯一の病院である。海と本吉地区の間には小高い丘が広がっている。しかし、3月11日の大震災の際に津波は、津谷川を遡って本吉地区に背後からも押し寄せ大きな被害をもたらした。本吉病院は1階部分が水没。1階の診療室、CTなどを有したエックス線検査室、検査室などが破壊された。当時20人の入院患者がいたが、停電、断水、物流が失われた厳寒の中、病院職員の懸命の努力により全員無事に避難させることができた。しかし激務の中、常勤医師が疲労困憊して4月には病院を去る事態となり、本吉病院は存続の危機を迎えた。

この危機を支えるためいくつかの団体が医師派遣などの支援をしてきたが、継続的に支援する団体が激減し、本吉病院は存続の危機的状況が続いていた。そんな中、東京女子医科大八千代病院麻酔科の佐藤二郎教授を中心とした若い医師グループが、東北の被災地の病院を継続的に支援するNPO組織「Japan Medical Spirits」(ジャパン・メディカルスピリッツ)を組織。宮城県の気仙沼市立本吉病院、登米市民病院、岩手県立高田病院などの支援を行ってきた。当NPO法人もJapan Medical Spiritsと連携して本吉病院の医療支援をすることした。我々も千葉の医療を支えるという使命があるので、昨年同様に週末の本吉病院の日当直を担当することし、竜が7月28日(土)午後~30日(月)早朝までを担当した。以下はその記録である。

2012年7月28日(土)気仙沼入り

「どんな患者さんも診る」を信条に、1歳~89歳まで診察

ロンドン五輪にはらはらしながらも…活気ある院内

7月28日(土曜日)東京駅朝7時16分発の新幹線で出発。くりこま高原で下車すると病院が手配した車が待っていた。約1時間走って本吉病院に着いた。4月から常勤として赴任していた斎藤副院長が待っていた。

本吉病院は、1階部分は修理中で2階の旧病室を外来受付や診察室や処置室として外来診療が行われている。外部支援医師の寝るところも旧病室のベッドである。土曜日の午前中は群馬県片品村からの松下医師が担当していた。午後からは私一人での担当である。親切で気が利く看護師さんの協力の下、1歳から89歳までの患者さんを10名程度診察し点滴や膿瘍切開などの処置をした。患者さんも「時間外なのにすいません」などと気をつかってくれ、楽しく充実して診療ができた。昨年の石巻の医療支援の経験と浦安ふじみクリニックでの診療経験、それに救急になると燃える私の性格からか、楽しく仕事ができた。丁度、オリンピックの放送と重なっており、女子サッカーや、柔道、水泳、重量挙げなど、はらはらしながらのテレビ観戦の合間の診療である。 夜は12時ころに就寝したが、全く起こされることのない平穏な当直であった。

7月29日(日)

夏風邪のお年寄り、高熱の幼児を診察

今日も暑い。夏風邪で食事ができないお年寄りや肺炎の方、高熱の幼児など午前中で10数人の患者が来院した。新しく赴任した院長の方針は「とりあえずどんな患者さんも診る」とのこと。診察した結果入院などが必要な場合は、30km離れた気仙沼市立病院に依頼することになっているので、こちらもかなり気が楽である。病院が存続している喜びからか、看護師さんも笑顔で楽しそうに働いている。

午後から車で気仙沼市周辺へ

津波、高台まで押し寄せ駅も鉄橋も集落も流す…

石碑が未来への教えを叫ぶ

「津波が来たら、でんでんこに逃げよ」

午後からは看護師さんの勧めもあり、病院の車で気仙沼市内まで2時間かけてドライブに行った。本吉町は山に囲まれた盆地状の地形の中にあり海との間には小高い山がある。津波が押し寄せる心配は全くないような場所だが、車で町はずれから津谷川沿いの道を海岸に出てみた。川の水量は少ないが広い川を津波がさかのぼって山の背後の本吉町を襲ったのだ。不意を突かれ川沿いの家の多くが流され被害が甚大となったとのこと。小泉川を渡る部分の鉄橋が落ちており、草が生い茂った広々とした荒れ地があった。高台に登るとそこは3000人も住んでいた小泉地区があった場所だと分かった。下の道路からは確認できないが、土台から震災前の街の形がうかがえた。JR気仙沼線の小泉駅も津波で流され痕跡もみられない。

高台には碑が立っており、未来の人に向けて「津波が来たら、それぞれが直ちに高い方に「でんでんこに逃げよ」との文字が刻まれていた。最終的には、一人ひとりで判断して逃げる行動に移るよう強く訴えている。小学校や役場に整列している間に津波に襲われた悲惨な経験を繰り返さないように、との悲痛の叫びだ。

陸に打ち上げられた船もまだ放置

震災後1年4カ月経過も復興いまだ見えず…

小泉地区から海岸にそって気仙沼市内に向かった。海岸沿いの水産関係の工場や倉庫などもすべて流され、やや高台を通る国道の周囲だけ町がのこっているのみである。気仙沼港には多くの船が接岸している。積み下ろした魚は冷凍庫がないので直ちに搬送される。そのためトラックの交通量は多い。しかし、大島に渡る桟橋はまだ落ちたままである。流されて内陸に運ばれた大きな船もまだ残っている。鹿折唐桑駅周辺は、港の重油タンクが引火して火が及び駅舎も燃えてしまったとのこと。内陸5kmのこの力船を海に戻すのは不可能とのこと。震災後1年4カ月を過ぎた今も、この広大な土地をどのようにするのか決まっていないようである。暗い気持ちになる2時間のドライブだった。

交代医師らと盃を交わす

4時頃病院に戻ると、支援でこれから1カ月滞在予定の小林先生が来ていた。私に気をつかって、日曜夜からの当直を担当してくれるとのこと。また、昨年から何回か支援に来ていた北海道岩内の秀家先生が到着した。学会のついでだそうだ。ずいぶんなまわり道だったが、病院職員あげての歓迎会となった。秀家先生は外科医なためか私のことは知っていて、ずいぶんと驚いていた。前の事務課長の鈴木さん持参のアンコウの酢味噌和えが絶品だった。秀家、小林、鈴木さんとも固めの盃を交わした。楽しい楽しい宴会で夜を過ごし、30日の朝一番の新幹線に乗り、午前9時からの浦安での診療に戻った。

医療支援は楽しかったが、被災地をどう復興させるのか、あの広い土地をどのように活用するのか、なにも進んでいない現状に暗い気持ちにもなった気仙沼行きであった。