【気になる一作・本】堀川恵子「透析を止めた日」を読んで。緩和ケアはがん患者だけのものなのか?

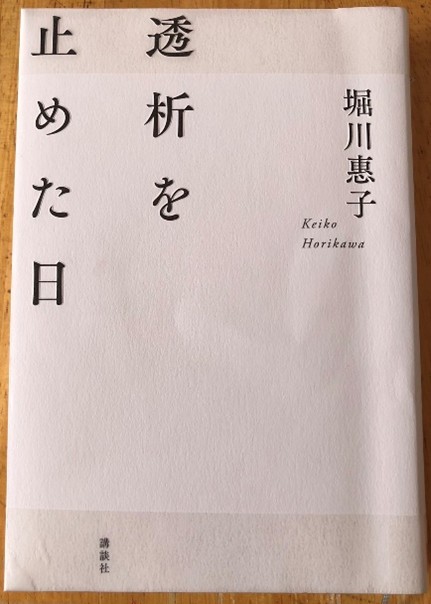

今回ご紹介するのは、ノンフィクション作家の堀川恵子さんの作品「透析を止めた日」(講談社)です。ジャーナリストの夫、林新氏の闘病についてつづった一作です。当法人常任理事で、元千葉県がんセンター看護局長の大西真澄さんによる記事です。

私はがん医療のことしか知らなかったんだ…

がんセンター「にとな文庫」でお借りし、この本を読みました。一言では表しきれない衝撃を受けました。 「あー 私はがん医療のことしか知らなかったんだ」。日本の透析医療の水準は高く、しかも手厚い医療制度、福祉制度で優遇されていると思っていました。今回 腎不全患者さんたちの医療の実態、ことに終末期・緩和ケアに関する実態の一端を知る機会になりました。

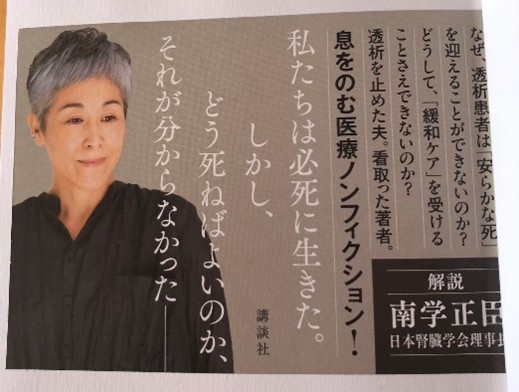

「私たちは必死に生きた。しかし、どう死ねばよいのか、それがわからなかった」

「なぜ、透析患者は『安らかな死』を迎えることができないのか?」

「どうして、がん患者以外は『緩和ケア』を受けることが出来ないのか?」

著者の夫(林新氏 ジャーナリスト)は、10年以上におよぶ血液透析、腎移植、再透析の末、透析を止める決断をした。それをみつめ支え続け看取った妻(堀川恵子氏 ジャーナリスト)。壮絶な闘病記であり、胸が締め付けられるようなご夫婦の物語です。数々の賞に輝いたノンフィクション作家が、ご自身の体験からの思いを世に問う渾身の力作です。

<序章から>

夫の全身状態が悪化し、命綱であった透析を維持することが出来なくなり始めたとき、

どう対処すればいいのか途方に暮れた。

医師に問うても、答えは返ってこない。

私たちには、どんな苦痛を伴おうとも、たとえ本人の意識がなくなろうとも、

とことん透析をまわし続ける道しか示されなかった。

そして60歳と3ヵ月、人生最後の数日に人生最大の苦しみを味わうことになった。

それは、本当に避けられぬ苦痛だったか、今も少なからぬ疑問を抱いている。

なぜ、膨大に存在するはずの透析患者の終末期のデータが死の臨床に生かされていないのか。

なぜ、矛盾だらけの医療制度を誰も変えようとしないのか。

医療とは、いったい誰のためのものなのか

透析医療の問題点に切り込む

第1部は、透析を長年受け続けた夫の仕事への執念と壮絶な闘病生活、著者の献身的介護、両者の結びつき、家族や医療関係者との関りが克明に語られている。ご夫婦やご家族の厳しくつらく切ない状況が伝わり、心を大きく揺さぶる。<取材者たれ>という作家魂が、患者さんやご家族目線の透析界の実態を教えて下さる。

第2部は、透析の問題点を掘り起こし、社会問題として提起されている。 著者は、自分にとって最も身近な存在の生と死を基に問題提起することは、つらくためらいを感じるが、この記録を公にすることを<検体>と捉えて透析の現実を描き、治療が患者さんやご家族の苦しみを和らげる形になってほしいという思いで執筆したという。

重度の腎不全の透析のうち、我が国で広く行われてきたのは「血液透析」です。その処置は1日4時間以上を要するうえ、週3日必要で、それが長年にわたり続く。全身に大きな影響が生じる過酷なものです。透析患者さんの終末期には、治療効果は緩やかだが負担が少ない「腹膜透析」でQOLを落とさない選択肢があり、穏やかな看取りを実現する取り組みで成果を上げている地域があることが書かれています。

千葉にもきっと私が知らない取り組みをされている方々がいらっしゃるんだろうなーと思いつつ……。緩和ケアの健康保険適用対象は「がん」などに限られており、「重度腎不全」には適用がない。透析の方針選択に当たって丁寧な情報提供と患者の要望とのすり合わせが必須と医療側に迫ると同時に、緩和ケアの体制作りを強く訴えている作品でした。