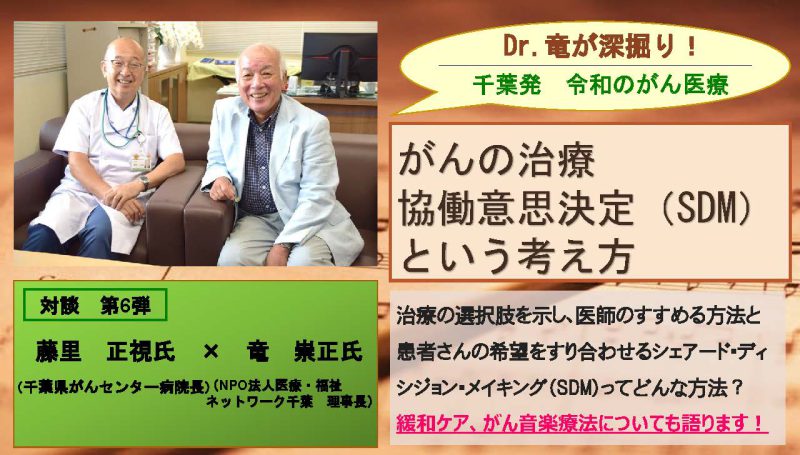

【Dr.竜が深掘り!読み物編】第六弾 がんの治療 協働意思決定(SDM)という考え方。対談動画を読み物にしました。

【Dr.竜が深掘り!千葉発 令和のがん医療】

第六弾 読み物編

がんの治療 協働意思決定(SDM)という考え方

藤里正視氏(千葉県がんセンター病院長)

※第六弾 がんの治療 協働意思決定(SDM)という考え方 対談動画はこちらからご覧になれます。(YouTubeリンク)

千葉県がんセンター病院長に就任して

竜:先生、こんにちは。藤里先生は古くからの仲間で、先生が麻酔医で、私が外科医で一緒に仕事をしてきました。医者としての交流だけでなく、テニスや山登りとかスポーツも一緒にやってきました。そんな藤里先生が千葉県がんセンターの病院長になられました。新病院の病院長として2人目ですね。病院長になられていかがですか。

藤里:正直、病院長になるなんて、かけらも考えていませんでした。何を間違ってしまったのかというのが正直な感想。その中で何ができるか。特に私は麻酔科医で、現在は緩和医療科をやっています。そういうところの出身の院長というのはこれまであまりない。実際問題として、がん治療のことについては専門家ではなく概要しか分からない。そんな立場の人間が、病院長をやっていいのかさんざん悩みました。千葉県がんセンターは、「心と体にやさしいがんセンター」ということで長くやってきたので、そういう部分で僕にもできることがあるのではないかということで引き受けたというところです。

竜:そこが患者さんも我々も大いに期待するところですよ。日本のがん医療は世界一だと思います。いい医療は提供されているけれども、それが必ずしも患者さんの心に寄り添っているかというと、まだまだそのレベルにいっていないとも感じています。現場の医療のレベルは高いけれども、それにハートフルなマインドを注ぎ込むことがすごく大事だと思う。そういうことができる人が院長になったということは、すごく嬉しいし、期待もしています。具体的にはどういうことをしようと思っていますか。

理念「心と体にやさしいがん医療」が目指すものを今一度考える機会に

藤里:千葉県がんセンターは、「心と体にやさしいがん医療」という形でやってきたわけですけれども、長くやってきたので、形骸化とまではいいませんが、我々自身が慣れてしまったというところはあります。いくつか改善をしていかなければいけないと思う点があります。新病院に移行して、器は新しくなったけれども、病院の中やシステムはそのままという部分が数多く残っているので、そのあたりを直していきたいですね。その中で、患者さん目線をどれだけ入れていけるか、そのあたりがテーマになります。

治療の目標を共有するSDM(協働的意思決定)

もう一つは、最近言われているSDM(Shared Dicision Making=シェアード・ディシジョン・メイキング)、日本語でいうと協働的意思決定です。現在いろんなところでトレンドにはなっていますが、我々もしっかりそのあたりを取り入れていかなければいけないと考えています。それをどんな形でやっていくのがいいのか。SDMについて、やる側の我々の方がまずはきちんと理解していかないといけないと思っています。今年は講演会、講習会のようなところから始めなければいけないかなと。SDMというのは、患者さんに現在の治療を伝える手法の一つではあるけれども、そのマインドは医師だけでなく、看護師をはじめとしたコメディカルの方々も持っていなければいない。SDMの肝は、患者さん目線、患者さんにとって一番大切なことを重要視して、治療やそのほかの場面でも生かしていきましょうということになります。医師だけでなく、ほかの医療従事者も意識できるように広めていきたいです。

竜:私、SDMという言葉を初めて聞きました。「グループ診療」「チーム医療」という言葉はこれまでにもありますが、それと同じようなものですか。

インフォームドコンセントの反省からきているSDMの考え方とは

藤里:SDMもともとはIC(インフォームド・コンセント)の反省から来ているものです。患者さんの治療方針を決める場合に、最初はパターナリズムという方法をとっていました。これは、診療側が「あなたにとってこの治療がベストです」と方針の決めてしまい、患者さんには選択肢がない状態です。患者さんは「よろしくお願いします」というしかない。日本だけでないけれども、古典的な診療の進め方をしてきました。それの反省として出てきたのがインフォームドコンセントです。きちんと説明して、どんな治療をして、どんな結果になって、どんな副作用があってといったことを説明して、患者さんの了解をいただくという形に進化しました。でも、それだけでも患者さんの選択肢はないわけです。医療者側は、こんな選択肢がある、こんな治療法があると説明し、いくつか選択肢がある中で、この選択肢に関しては、こういう治療をして、こういう副作用があって、こんな結果があってというように話を進めていきます。メリットやデメリットの話もそれぞれについて説明をします。これを聞いて、患者さん側は自分がそれを受けることを考えて、「そんな治療までは受けるつもりはないよね…」という思いになることも当然あるわけです。例えば、理容師さんのように手を使う仕事の方は、副作用として手のしびれが出る治療は受けたくないということもあります。あるいは、声を失う治療は受けたくないという方もいます。治療する側(医療者側)としては、標準治療の観点からその薬の副作用としてて手のしびれが出るかもしれないけれども、それが一番良い治療だとなったり、声を失っても生命予後を考えると一番いいというような考えになってしまうかもしれないのです。でも、ほかに選択肢がある場合には、患者さんの意向も入れていく必要がある。患者さんと話し合いながら双方の合意点を得ていく。それで、初めて治療に進める。双方が納得をして治療を進めるというのがSDMの基本的な考え方になります。

竜:その説明はどのような形でやりますか。患者さんと、ご家族と、ドクター以外にほかの職種も入りますか?

藤里:具体的なスタイルは、まだ当院でも確立はしていないです。できるだけ看護師がそこに同席したほうがいいですね。同席はしないまでも、患者さんにその前後のフォローをする。“前のフォロー”という言い方も変ですが、あらかじめ、「あなたは一番何を大事にしたいですか」みたいなことを聞いたりするとか。あるいは、説明が終わった後に、こういうお話がありましたけれども、聞いてみていかがでしたかといったフォローを入れる体制を作っていきたいですね。

竜:今ですと、ドクターの外来に看護師が同席するというのもあるでしょうし、その後に看護外来や薬剤師外来など別個の専門職の診察を受けたり、アドバイスを受けたりといったことは進められていると思います。そのあたりとの兼ね合いはいかがでしょうか。

藤里:緩和ケアセンターの機能の一部として「がん看護外来」というのを設けています。がん相談支援センターというがんの相談事の受付とはまた別のところになるのですが、診療上のことで、主治医との間の仲立ちをするような機能を持っています。そこで意思決定の支援もしようという活動を始めているところです。

治療の選択肢を示しながらも、医師は専門職としてのリコメンデーション(推奨)は必須

竜:まずはがん医療ですから、いかにちゃんと治すことが大事だと思います。治す過程で本人にとって大事な機能とか、こういうことはがん医療に伴って失いたくないとか、これは失ってもやむを得ないとか、本人の意向を良く聞いて、その上で予想される問題に関して、ほかの職種も交えて話し合っていくということですか。

藤里:大事なのは医療者がこんな選択肢がある、A、B、C、D…。それぞれメリット、デメリット、副作用などいろいろ提示して、あなたの価値観にそってどれか選んでくださいというのは違います。それが基本的なスタイルではありますが、そこに医師としての専門職としてのリコメンデーション(推奨)がないといけません。それは絶対必要なんです。

竜:私も絶対そう思います。(治療の選択肢を並べられて)それで、あなたに選んでくださいと言われても患者さんはどれを選んでいいか分からない。「主治医の先生からどの治療を勧めるのか言われなかったんだけれども、どう思いますか」といって、私のところに相談に来る患者さんもいますから。今、一番いい治療、ファーストチョイスはこれで、ガイドラインでもこうなっている、主治医が得意な治療はこれなのでこの病院にかかるのであれば、これをお勧めすると、そういう自分たちのレコメンデーションを伝えることがまず大事だと思いますね。

藤里:おっしゃる通りです。SDMというのは、自己主張の強い人も多い外国の考え方が入ってきたものです。外国から入ってきた考え方ですけれども、外国でも治療に対する自分の希望をはっきり伝えることができる患者は半分超えていません。日本人においてはもっと少ないです。私はこう考えるからこうしたくないとか、希望を主張できる人はそう多くない。

医療者が患者さんの希望や考えを引き出す

医療者が患者さんの考えを引き出すことが必要だと思います。「A、B、Cの治療方針中で、私はAをお勧めしますよ」、というリコメンデーションがまずは必要。その中で、医療者と患者さん両方から話が出てきて、その中でBの治療はAに比べて少し落ちるかもしれないけれども、あなたの希望には沿ったものになるのかなと、患者さんがこれを大事にしたいのであれば、Bがお勧めできるというような話になる。こうした話し合いが行われることがSDMなんですね。

竜:すごく良い考え方ですね。私の千葉大の同級生の奥さんががんになって、手術ができず化学療法が適用になったというので、主治医の説明を聞くのに一緒に来て欲しいと言われて行ったことがあります。一緒に説明を聞いて、私だったらファーストチョイスはこの薬だなと思ったのですが、その同級生は医師のくせに説明されたことが全然理解できていなかった。あたふたしていて、後で「主治医から何を言われたか、どうしたらいいか…」と私に聞いてきた。当事者になると、やはり、受け入れのところは少し時間がかかる。同意を得るためにも、そのあたりをまず理解をしてもらう、ステップを踏むということも必要だと思いましたね。

藤里:先日NHKでやっていたドラマでも、そのようなシーンがありました。医師側が選択肢の説明をして、あなたの判断で選んでくださいと言ったときに、患者家族が怒るんです。「私達は知らないんだから選べない。選択するのは自由ですよと言って責任を放棄しないでください!」って。SDMのとても大事なことを言い表したシーンだと思いました。SDMといっても、「さあ、選んでください。こんなメニューがありますよ」という話ではないということです。

竜:患者さんにとっても、第三者や家族も必要ですし、説明する側も医師だけでなく、いろいろな専門職が必要になってきますね。医師には質問しにくいけれども、隣にいる看護師には聞きやすいとかありますよね。

治療説明の前に、患者さんにアンケート

「あなたにとって大切なことは何ですか?」

藤里:今のところ、(SDMに関して)すでに行っているシステムとしては、患者さんに治療の説明をする前に、簡単なアンケートを実施しています。「あなたにとって大切なことは何ですか」というアンケートです。それを節目節目にとる。それを見ながら、お勧めする治療を変えることもあります。化学療法をやる時にもがちがちに治療するのがベストかもしれないけれども、今の体の状態からすると、そこそこやるのでいいかもしれないという時に、「抗がん剤はがちがちに治療するのがいいです」と患者さんに説明しても、患者さんからすると「一生懸命やってもねぇ…」という回答になったりする。そうする、説明した側も一生懸命治療法を考えて提案しているのに…と思って疲れてしまう。であれば、患者さんと医師側がすれ違ったところからスタートするのではなく、ある程度コンセンサスを得た中で話しが始められると話がもっと深められるのかなということで、(事前アンケートを取る試みに)取り組んでいます。

それから、説明が終わった後、いろいろ説明を受けたけれども実は良く分からなかった。しょうがないからウンウンとうなずいておいた。―というような場合に、がん相談支援センターや、緩和ケアセンター内のがん看護外来に寄って、「こんなふうに説明をされているのですがどうしたいいか?」と聞くこともできます。意思決定に向けて、いろいろなところからサポートを受けて決めていただく。場合によっては、もう一度主治医と話をする。そんなシステムが今動き出しています。

竜:患者さんが本当に納得してその治療がいいと単純にきまってしまう場合もあるでしょうし、そうでない場合に問題になるわけですから。

藤里:選択肢が一つしかない場合は、もう選びようがないわけです。治療するのか、やめてしまうのか、という選択肢になってしまう。患者さんが「あまり苦しいことはしたくない」言ったから、治療をやめてしまうのがOKというわけではない。その治療を勧めた場合に、こういう副作用もある、こんな影響もあるかもしれないけれども、場合によっては完治が期待できる。放っておけば数カ月かもしれないけれども、治療すれば10年ぐらいの予後が期待できるとか、説明をきちんとしてその上で選んでいたくことが大事になってきます。双方が歩み寄りながらやっていけるといいかなと思っています。

竜:病院としてはそういうシステムで、多職種が入って、患者さんが自分にとって一番いい治療を決めやすいような関係を作っていくということですね。職員の負担も少しかかってきますので、大変かもしれないですけれども。

藤里:そうなんです。SDMに関しては、我々はこのようにやっていきましょうということで、現場に具体的に何をしてくださいといった話はまだしていないので、反応は出てきていないのですが。ほかの施設に聞いてみると、なんでそんなことをしなければいけないのかとか、働き方改革で時間がいくらあっても足りないのにそんなことをやっている余裕はないよと言われているという話も聞きます。そこのところをいかにやるかということになります。必要性を説くということももちろんですし、一方で、多職種でやることで医師そのものにかかる時間をセーブしていかなければいけないかなという部分もあります。

竜:早期診断されたり、治癒が望める場合の選択は考えることができます。進行したがんの場合や、難治がんや、再発した場合に、SDMという考え方がより生きてくる。セカンドライン、サードラインまで決まっている場合もあれば、決まっていない場合もあるわけで、その時にSDMが必要になってくるということですね。アメリカの友人の外来を見ていると、ナースプラクティショナー(NP)がいてメモも取っていて、診察や説明が終わった後に、NPがその手書きのメモを患者さん渡しながら説明していました。その後内部での話し合いを経て、NPが患者さんに連絡をして主治医を一緒に治療方針を決めていました。素晴らしいなと思いました。医者との相性もあるので、主治医自体をNP、専門看護師と相談して決めることもあります。この患者さんはこんな性格だから、この医師がいいんではないかとか決めていました。やはり医者との相性はあるんですよ。

藤里:そこまでやっているんですね。

竜:多職種が入ることは大事なことです。「医者にはとても悪くて言えない」、「先生様には恐れ多くて何も言えない」とか、患者さんは医師に自分の意思を伝えにくいのです。医師も威張っているつもりはないけれども、そういうふうに思われがちなのですよ。

藤里:ある程度の権威というか、情報量も違うので、そういった勾配は当然あるでしょうし、必要な部分でもあると思いますが、行き過ぎてしまうとまずいことになりますね。

竜:病院全体とするとSDMを旗印として、患者さんの心と体にやさしいがん医療を推進していくということなんですね。藤里先生はやさしいから、患者さんに伝わりやすい。

麻酔科医を選んだ理由

竜:藤里先生はもともと麻酔科を選んで、疼痛ケアから緩和ケアにいかれたのですか?

藤里:入り口はそうですけれども、例えばブロックの手技が得意だから患者さんの痛みを取るということで緩和ケアに取り組んでいるというわけでもないです。

竜:疼痛ケアとかメンタルケアとかにおいて、心がけていることは何ですか。

藤里:まずテクニカルにきちんと取り組むということがあって、その中で、患者さんに寄り添うという気持ちを持って臨んでいるということですかね。言い方がふわっとしていますが…。

竜:まず、その気持ちを持っているということですね。

藤里:患者さんにとって何が一番いいのか。そもそも麻酔科を選んだ時に、それを考えていました。どんな治療をするにしても侵襲的な治療になるので、患者さんにとって必ず不利益な部分はある。でも、利益の方が大きいから外科的治療が許容されるのです。麻酔は侵襲的な部分はそう多くはない。術中、術後の痛みについても患者さんが楽になる、麻酔科医は患者さんにとってメリットになることだけを考えていればいいと思ったんですね。麻酔科に行ったのも、そこに惹かれたというのはあります。緩和にいったのも、そこにベースがあります。

竜:私は肝胆膵の外科医、治らないがんを治るようにしたいというので、一生懸命やってきました。やはり治らない患者さんの方が圧倒的に多いんです。手術したにも関わらず、亡くなっていく。でも、それは別に敗北でもないし、患者さんには私がついているので安心してくださいねという気持ちでいて、それでだんだん緩和医療の方にも移って行きまして、最後は私も緩和医療医のようになっていきましたね。

藤里:緩和医療に来られる方は、昔は麻酔科の医師が多かったです。それは痛みのコントロールとか、麻薬に使い慣れているという意味で数が多かった。でも最近は、そうではないです。治らない患者さんを診て、苦しんでいる姿を見て、緩和医療のほうに来られるという医師も多いです。呼吸器外科とか、内科から来られる方もいます。

竜:私の場合はある程度年を取ってきて、外科医としての一線からは少しずつ引いていく中で、自分にやれることはもっと患者さんの心に寄り添うような方向も自分の生き方だというふうに思ったんですね。その時にやはり自分だけではどうにもならない。自分の考えを押し付けるわけにはいかないし、どうしても看護師さんや、薬剤師さんや、それ以外にもいろいろな人の助けがないとよりよいケアができないと思ったんです。

藤里:先ほどSDMの話をしました。治療方針の決定でのSDMという話でした。緩和ケアは、言ってしまえばSDMが全てです。痛みが取れても、眠気が取れなくてしょうがないというのは困るとか、患者さんにとってニーズが違うので、それにきちんと合わせた疼痛のコントロールをしなければいけないのが基本です。それを決めていくのは、SDMそのものなんです。

「がん音楽療法」に取り組むようになって

竜:藤里先生は音楽療法も熱心に取り組まれていますね。どうして音楽療法にいかれたのか、音楽療法の果たす役割はどんなことですか。

藤里:入り口は、自分の持っている技量を患者さんのために何かできたらいいなという程度のことでした。でも、たまたま音楽療法士さんががんセンターに来られて、一緒に活動するようになって、その中でいろいろなシーンを見て、僕がやっていることが単純に音楽を聞かせてその時間を楽しんでもらう、リラックスして痛みが緩和する程度のことだけではないことに気づいていきました。患者さんの心に寄り添う一つのツールとして考えている部分があります。

がんになった自分を責める患者さんの心の痛みに寄り添う

「スピリチュアルペイン」という言い方がありますが、昔は日本語に訳すと「霊的な痛み」などと言いましたが、最近は宗教色は消して、スピリチュアルペインと呼んでいます。これからどうなるんだろう、不安が高じて苦しむ。あるいは、がんになれば、なんで私だけなってしまったのだろうか、自分が悪かったからじゃないかといった責めだったりが出てきます。そういった心の痛みは薬では取れないし、いろいろお話する中で和らいでいき、自分の中で昇華して楽になっていくというのが基本的な形になりますが、中にはそれがご自身の中では解決できない人たちもいます。そういう場合にどういうふうに寄り添っていくか。例えば、傾聴です。お話を聞く。患者さんが話して、自分で自分の言っていることに納得して、「ああそうか、そういうことだったのか」ということで痛みが解消していく。

そこで音楽を聞くということで、簡単に傾聴のような効果が期待できます。傾聴するといっても、最初は警戒もしますし、相手との信頼関係がないと自分語りをすることもなかなか難しい。その信頼関係を作っていくことから始めなければいけない。でも、音楽療法だとそのあたりを簡単に飛び越えられちゃったりするんです。非常に効果的なケースもあって、投げやりになっていた人がものすごく前向きになりました。もちろん終末期の患者さんなので治るわけではないですけれども、「本当に私なんかどうでもいいんだ」といっていた人が「絶対うちに帰るんだ!」と言って、家族とケンカしながらも家に帰り、2年間も家で過ごされたということもありました。

患者さんとの心の距離を一気に縮める音楽の力

竜:音楽の力ですね。

藤里:私自身も驚いたケースでした。音楽療法は、病院長になった今もずっと続けていきたいと思っています。緩和病棟の方でも細々と続けています。

竜:私も音楽の持っている力はすごいなと思います。患者さんが病気のことにのめり込んでいる時に、昔好きだった童謡を聞いて、自分の原点に帰ることができる。ふと我に返って、昔の元気だったころに戻って、別の観点から自分を見直して治療の選択を見直していく、そんな人を多く見たんですね。だから、音楽って本来人間が持っている本能のようなものを呼び覚ますようなそんな効果があるのかなと思ったんです。

藤里:もちろん、音楽療法を治療というには個人差も大きいし、確かなエビデンスもないのですが、苦しんでいる方の心をノックできればいいかなと思っています。

竜:いろいろなツールがあっていいということですね。音楽うるさくて嫌いという人もいます。

私は院長の時にも音楽はうるさいからやめろと言われたことがあります。そういう人は聞かなくてもいいけれども、やはり音楽は多くの人に効果があるなと思いました。ドクターも入られて演奏して、患者さんも入って演奏してということもありましたね。そして、みんなで歌を歌うというのをやっていましたね。

藤里:コロナの関係もあって、大勢を集めて音楽療法をやるのが難しくなっている状況ですので、これからおいおい状況をみながらそういうこともやれたらいいなと考えていますが、今は人を集めることよりも、患者さんの個室、ベッドサイドに行ってやることを続けています。

竜:前は、入院している患者さんがピアノを弾いたり、ギターを弾いたりして、みんなで参加して、そこに笑いもありました。ドクターや看護師さんもいろいろな人がチームになってがん医療をやっていることも伝わってきましたね。

藤里:がんセンターですから、あらゆるシーンで患者さんをサポートすることをやっていきたいんですね。私の個人的な技量が役に立つのであれば、続けていきたいです。

竜:音楽療法について、何か部門を設けていますか。

藤里:音楽療法士が一人います。

竜:そのあたりも、千葉県がんセンターの目玉の一つとして発展させてほしいですね。

「がん治療の始めから緩和医療」という考え方の本質

竜:国からの通達で、がん治療の始めから緩和医療をということが言われていますね。そのあたりはどうですか。

藤里:もちろん必要なことで、それを勧めているところではあります。昔ほどは多くないとは思いますが、「緩和」というと終末期というイメージを持っている人もいます。終末期という意味ではなく、早期からの緩和ケアなんだよというふうに言いながら進めてきましたが、我々緩和医療の医師が現れると、「まだ自分は緩和の時期じゃない」と言われることもありました。やはりいまだにそう感じる方は多いです。

竜:メンタルケアとか疼痛ケアとか苦しいことに関して、最初から相談しながらトータルやっていくという意味での緩和医療であるべきなんですよね。ところが緩和医療イコール終末期医療と考える方もいます。医療の現場の中でも、まだ治療法があるにも関わらず、自分のところで治療できないとなると患者さんにもう緩和医療にしなさいと言ってしまうケースもあります。それについて、私のところに相談に来られる方もいます。治療の当初から患者さんに絶望を与えてはいけないと思います。治療の当初から緩和というのはそういう意味ではないはずです。

藤里:それは違います。当初からの緩和治療というのは、がん初期から、場合によってはがんと診断された時点から痛みのある方もおられるので、それもきちんと治療していかなければいけないということです。昔は手術が終わった後の痛みは我慢しろという時代もありましたからね。

竜:私も実は、「手術の後に痛いのは生きている証拠だから我慢しろ」と言ってきました…。看護師さんから怒られたこともあります。

藤里:麻酔の技術の進歩で術後の痛みも楽になってきました。痛みを取るのが悪いのであれば、手術の時に我慢しますか?、という話になります。痛みを取る方法があるのであれば、痛みを取りましょうということです。それが早期からの緩和ケアという意味になりますね。

竜:化学療法に対して、吐き気があったり、あちこちしびれるのも打つ手があるわけですね。そういう意味での緩和ケア、疼痛緩和、苦痛を取るためのあらゆる手を使いましょうということですね。

藤里:がん治療中の副作用の症状緩和は、支持療法と言われていますけれども、考え方は緩和ケアと同じで、私は緩和ケアの一部だと思っています。極論を言えば、痛みがあったらがん治療はできないよというケースもあります。それを抑えればがん治療ができるわけです。

竜:良くいろんな抗がん剤が出た時に、副作用が恐ろしいから治療したくないという方もいます。イレッサもそうです。肺合併症で亡くなる方もいますが、RGFが陽性であれば良く効く。そういったこともちゃんと説明すれば、第一選択の副作用なくやれることもあるわけです。

藤里:緩和ケアも万能ではないので、症状が全くなくなるわけではないです。痛み止めを使っても楽にはなるけれども、痛みがゼロになるわけではない。でも、そこは説明しながら、少しでも楽に過ごしていただく。安心して治療に臨んでいただく。そのための緩和ケアだと思っています。

一方で、もちろん終末期のための緩和ケアもあります。そのことは否定もしないし、隠したりもしません。一時期、早期からの緩和ケアを勧めようということで、緩和ケアイコール終末期ではないよと言いたいがために、終末期ではないという言い方をしていたこともあります。緩和ケアが終末期にも行うものという部分も現実としてはあります。がんセンターとしては、がんになった時から、最後まで安心して生きていただけるように取り組んでいくということです。

竜:治らなくても敗北でも何でもないんです。治らないけれども、元気で生きていったり、がんと共存しながらいける場合もありますね。

終末期の人生会議

藤里:SDMの発展形として、終末期のSDM、いわゆる人生会議が必要と言われています。ACPと言われています。人生会議も考えたくないという方もいます。でも、とても大事なことなので、全員ではないにしてもそこは踏み込んでいかなければいけないなと思っています。ゆりかごから墓場までではないですが、診断をしてから、治るまで。不幸にして治らなかった場合でも、亡くなるまできちんと面倒をみるというのが専門病院としての務めだと思っています。その場合に、やはり死について考えるということはいかに生きるということを考えることだと思っていて、説明させていただくこともあります。

患者さんと一緒に、“いかに生きるか”を考えていきたい

死ぬんだから同じではない。いかに死ぬかは、いかにそこまで生きるかなんですとお話をして患者さんとコンセンサスを得ていくということをしています。

竜:今の最後の言葉に表れているように、先生のやさしい心が今後のがんセンターに表れていくんだと確信しました。本当に今日はありがとうございました。